Questo testo è stato tradotto in bengalese da Him Uddin, residente a Venezia e ricercatore associato al progetto, ed è disponibile qui.

*

La comunità bangla a Venezia è impossibile da ignorare, eppure rimane pressoché invisibile agli occhi della maggior parte delle persone. Chiunque abbia visitato Venezia li ha visti – magari non ci ha parlato, ma sicuramente li ha visti. Veneziani, turisti e immigrati bengalesi si incrociano di continuo, anche se interagiscono solo di rado. Nel mio prossimo libro, Banglascapes of Venice, mi propongo di rendere più leggibili e comprensibili per i veneziani – e per i milioni di turisti che ogni anno visitano la città – le vite e le biografie delle persone bangladesi che la abitano.

Sono docente di Antropologia Sociale alla University College London (UCL), e il mio lavoro si colloca all’intersezione tra conservazione, mal-adattamento ai mutamenti climatici e migrazioni. Negli ultimi dieci anni ho condotto ricerche nella foresta delle Sundarbans, nel delta del Bengala, esplorando il rapporto delle comunità costiere locali con le ecologie di terra e acqua nel contesto di un regime di conservazione sempre più severo e di esperimenti di adattamento climatico. Nello stesso periodo, ho anche seguito il percorso dei migranti provenienti da quelle coste e diretti verso le città e i pericolosi luoghi di lavoro in cui si trovano a operare.

Un workshop dell’Università Ca’ Foscari di Venezia – che metteva a confronto la laguna veneziana e il delta del Bengala – mi ha poi portata, quasi per caso, a esplorare l’intreccio ancora poco studiato tra Venezia e il Bengala. Entrambe, Venezia e le Sundarbans, sono siti Patrimonio dell’Umanità UNESCO e microcosmi delle sfide ecologiche globali contemporanee. Venezia, come molte altre aree urbane e rurali italiane, è abitata da un’ampia comunità di immigrati bamgladesi. Diverse opere di narrativa (come il romanzo L’isola dei fucili di Amitav Ghosh), il film Bangla Venice o l’attività dell’ONG ambientalista We Are Here Venice riconoscono il legame profondo tra il Bangladesh e Venezia. Tuttavia, poco si sa delle traversate (spesso via mare), delle difficoltà affrontate, della nostalgia, delle aspirazioni e delle motivazioni che spingono le persone a lasciare il Bengala per l’Italia. Così come poco si conosce del lavoro che svolgono, delle loro attività di svago e di come costruiscono la propria casa e la propria comunità in Italia.

Il mio libro mira a rendere visibili le loro vite spesso invisibili, mostrando la complessità di questa comunità numerosa e variegata, composta da uomini, donne, figli e genitori provenienti da diversi distretti, tra cui Kishorganj, Shariatpur, Comilla, Madaripur, Noakhali, Khulna e Barisal. Alcuni sono arrivati nei primi anni Novanta: sono proprietari di casa, hanno radici profonde e relazioni consolidate in Italia, e i loro figli sono adulti che parlano meglio l’italiano del bangla. Altri sono nuovi arrivati, giunti di recente nel Paese – spesso tramite la Libia e Lampedusa, a bordo dei barconi, rischiando la vita, privi di documenti ma animati dal sogno di un futuro migliore.

Mentre l’immaginario razzializzato genera paura dei “corpi neri e bruni impoveriti” provenienti dal Sud globale che “approdano” sulle coste d’Europa (e del Regno Unito), il microcosmo veneziano mostra come l’Italia dipenda proprio da questi corpi per la propria forza lavoro. I membri della comunità bangladese fanno i camerieri, i lavapiatti e i cuochi nei ristoranti; i receptionist, gli addetti alle pulizie e all’ospitalità negli hotel. Lavorano come braccianti stagionali nelle aziende agricole della terraferma veneziana. Circa 4.800 uomini bengalesi sono impiegati alla Fincantieri di Marghera, leader mondiale nella costruzione di navi da crociera, militari e imbarcazioni private. Se la generazione più anziana vende souvenir e rose ai turisti, quella più giovane frequenta l’università, studia legge o architettura, svolge dottorati di ricerca in medicina.

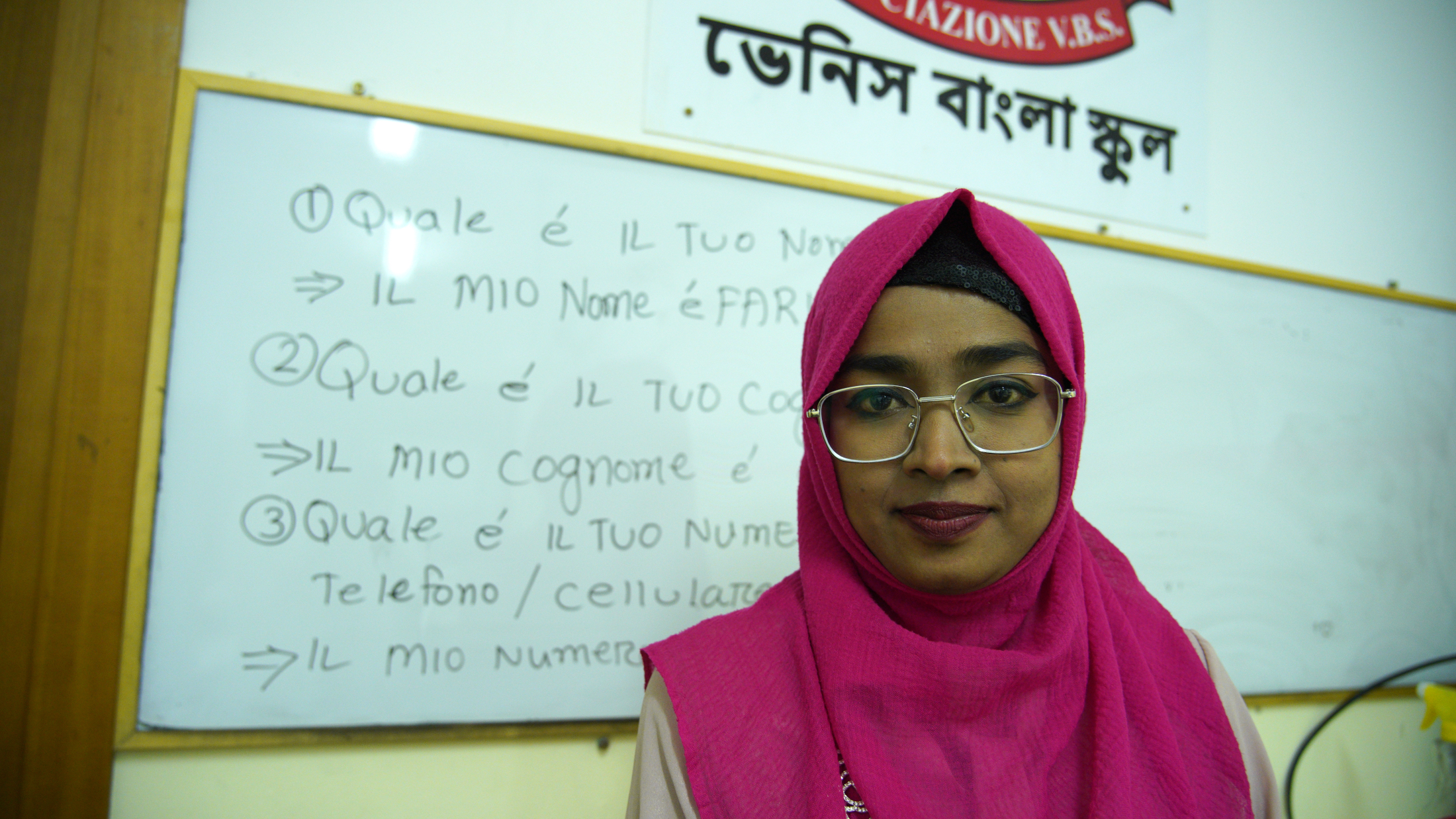

Banglascapes of Venice accompagna i lettori attraverso una moltitudine di paesaggi – di terra e d’acqua – della città. Sono spazi al tempo stesso di lavoro e di svago; luoghi pubblici, privati o clandestini; rurali, urbani e intertidali. Viaggiamo dai campi da cricket alle cucine veneziane, dalle aziende agricole che coltivano verdure bangladesi alle moschee, gli ospedali, le scuole e i cimiteri. Trascorro del tempo negli uffici dove i migranti cercano di districarsi nel labirinto burocratico necessario per vivere e lavorare in Italia, e poi seguo un servizio di tiffin che consegna pasti bengalesi cucinati in casa agli operai di Venezia. Il libro racconta di una scuola comunitaria autogestita, dove i bambini di seconda generazione, nati in Italia, imparano a parlare, leggere e scrivere in bangla, mentre i nuovi arrivati frequentano corsi serali di italiano.

Dalla sfida di partorire in un paese straniero alle difficoltà legate al trovare una casa, dalle tensioni quotidiane delle relazioni interculturali alle differenze generazionali nel gusto culinario – con italiani e bangladesi ugualmente fieri delle proprie tradizioni alimentari, Banglascapes of Venice racconta la realtà specifica di Venezia, che però è diffusa, con sfumature diverse, in tutta Italia e in Europa. Il libro è anche un promemoria del fatto che Venezia, importante città portuale, è stata attraversata da molte comunità nel corso dei secoli e che la sua dimensione cosmopolita si manifesta tanto nelle Biennali, quanto nelle comunità migranti che la abitano.

Il libro si basa su una ricerca accademica rigorosa, fondata sull’etnografia condotta sia a Venezia che in Bangladesh, ma è scritto in modo semplice e piacevole per un pubblico più ampio interessato alle sfide che intrecciano migrazione, integrazione, politiche identitarie, lavoro e riproduzione sociale in un mondo sempre più caldo, in cui Venezia e il Bengala diventano il simbolo dell’urgenza climatica e politica del presente.

In parallelo, sto collaborando con la regista e ricercatrice Faiza Ahmed Khan per realizzare una serie di cortometraggi sull’intreccio tra Bengala e Venezia. Faiza si interessa di media comunitari e pratiche d’archivio. Il suo lavoro documentaristico sui temi della migrazione include Habitat 2190, un film realizzato con l’artista Hanna Rullmann su come le leggi ambientali vengano mobilitate per indirizzare i movimenti migratori in Europa: nello specifico, a Calais, dove è stata creata una riserva naturale nel luogo in cui sorgeva un campo profughi.

Questo progetto editoriale ha quindi lo scopo di rompere le barriere, sia ambientali che sociali. I processi ecologici e politici sono strettamente intrecciati: ciò che accade nel delta del Bengala ha ripercussioni dirette sull’Italia e sull’Europa. Anche se veneziani e bangladesi vivono in mondi separati, i loro destini sono interconnessi. Per questo motivo, la ricerca alla base del libro è pensata per alimentare progetti che costruiscano legami e interrelazioni, e sarà sviluppata in collaborazione con studiosi dell’Università Ca’ Foscari – tra cui Francesco Della Puppa, Francesco Vacchiano e Pietro Omodeo – e con diverse organizzazioni non governative, tra cui We Are Here Venice e la Venice Bangla School.

Per avere più informazioni sul progetto, è possibile scrivere a: m.mehtta@ucl.ac.uk.

A meno che non sia indicato diversamente, tutti crediti fotografici di questo articolo sono di Faiza Ahmed Khan.

Il libro di Megnaa Mehtta è previsto in uscita all'inizio del 2027.